一日をマインドフルネスでスタートさせる80代の高齢者は、そう多くないでしょう、きっと。

マインドフルネスを学ぶなら、真剣にやる、その姿勢はとても大切だと学んでいます。

スマホでアプリ化されているので、お気楽さが手伝って、マインドフルネスがファッションのように思われるかもしれませんが、そのような姿勢では決して上手くいくわけないと、実際に思います。

その点、岳母との在宅介護のある生活にマインドフルネスを溶け込ませていく実践ができたのも、岳母がとても真面目にマインドフルネスを学んでくれたのが最も大きな要因です。

岳母のもともとの性格は、とても真面目です。

そして、このブログのイチオシの本でも紹介しているスマナサーラ長老のご著書に感銘を受ける素直さを持ち合わせていらっしゃいました。

ですから、当たり前のように≪ 気づき ≫を理解してくれました。

マインドフルネスに≪ 気づき ≫は欠かせません。

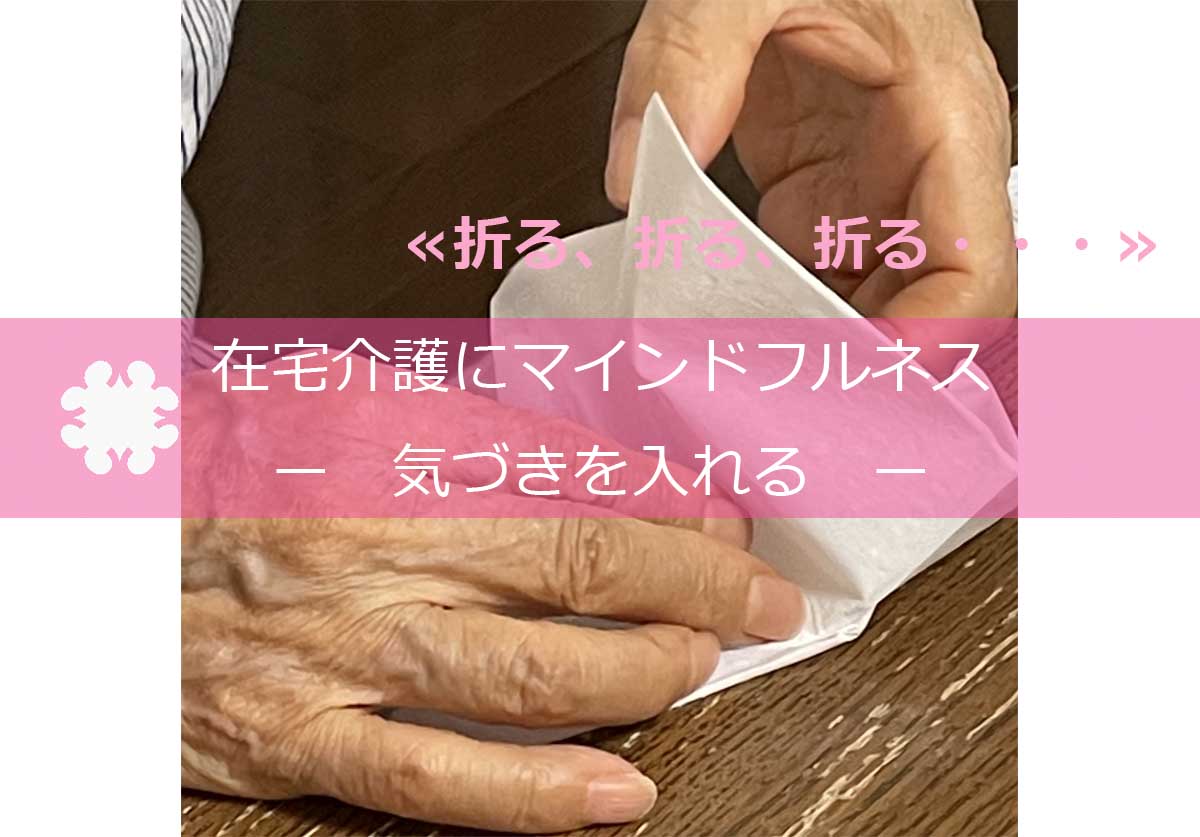

ちり紙を≪ 折る、折る・・・、押す、押す・・・ ≫

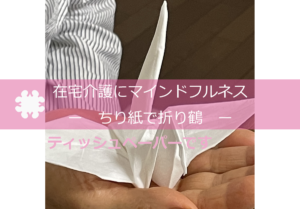

前の記事で、ちり紙で折り鶴を紹介しました。

まずは、トライしてみてください。

難しく感じるはずですが、それが出発点です。

まず、普通のティッシュペーパーは、長方形なので、それを正方形にするように折っていきます。

ビシッと辺を合わせるだけでも、集中力がいるはずです。

そして、行為に意識を向けてみると、今、何をやっているかに気づくはずです。

ティッシュペーパーを折っていますね。

ですから、≪ 折る ≫と気づきを入れています。

折っている最中は、言葉にされても良いですし、心の中でも構いません。

岳母

岳母折る、折る、折る・・・・

不思議と辺がビシッと合うはずです。

次に、折り目をつけますから、行為としては押すはずです。

その押す行為に、気づきを入れます。

岳母

岳母押す、押す、押す・・・・

やってみると判ると思いますが、これもまたビシッと折り目がつくと思います。

あれだけフニャフニャに思えるティッシュペーパーでも、集中して≪ 折る ≫、≪ 押す ≫と気づきを入れいていくと千代紙のように扱えるようになります。

行為を実況中継する

下記の著書や、著者のスマナサーラ長老の瞑想のご指導やビデオ配信でヴィパッサナー瞑想/マインドフルネスの情報をあたると行為に対する≪ 実況中継 ≫というフレーズを学びます。

気づきを入れるというのが判りにくければ、マインドフルネスは、≪ 実況中継 ≫で実践すると理解すると判りやすいかもしれません。

ちり紙の折り鶴では、≪ 折る、折る、・・・ ≫と行為を実況中継します。

折り目をつける時は、≪ 押す、押す、・・・ ≫と行為を実況中継します。

ポイントは、自分の今の行為を動詞を使って実況中継していきます。

最初は誰でも抵抗感がある

岳母にちり紙で折り鶴をやってみましょうと話をしたとき、抵抗感のある表情をされていたのをよく覚えています。

でも、まず私と、岳母と、家内の三人で一緒にやってみるところから始めました。

最初は、このようなきっかけから始めてみるのがとても大事です。

楽しいじゃないですか。

岳母を喪った今となっては、本当に良き思い出で、実際に岳母もちり紙の折り鶴に挑戦してみると、私よりはるかに上手にできるようになってしまいました。

そうなれば、岳母も自信がつきますよね。

私や、家内も、それを応援しますからますます熱が入るというものです。

岳母

岳母マインドフルネス、やってみよう!

そう思える気持ちが、継続を呼び覚ますのでとても大事なのです。

実際に、このチャレンジの後に岳母のこのちり紙で折り鶴チャレンジは、どうなったと思いますか?

実は、毎朝のルーティンになりました。

朝起きて、少し身支度した後に、マインドフルネスによるちり紙で折り鶴を開始です。

一日をマインドフルネスでスタートさせる80代の高齢者は、そう多くないですよ!

岳母は、米国西海岸の最先端技術企業でマインドフルネスを学ぶ社員たちと同等か、それ以上に時代の先端を歩んでくれました。

マインドフルネスは、まずキチンと学ぶことがとても大事です。

この記事でも紹介しましたがスマナサーラ長老のご著書をはじめ、配信されている動画や、初心者向けの瞑想指導はとても有益です。

そして、学んだ内容を家族で共有する。

高齢になれば瞑想指導を受けるために都内を移動するのも大変になってきますから、介護する子供がマインドフルネスを学んで、高齢の親に教えてあげれば、家族にとって幸せです。

私はそのように考え、在宅介護にマインドフルネスをお勧めしています。